Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Riccardo Deni

Leggi i suoi articoliIl prezioso oggetto si compone di una base lignea interamente rivestita in rame dorato su cui sono stati applicati coralli a formare una decorazione a motivo di volute includenti piccoli rosoni. Su questa base è stata realizzata una balaustra in coralli all’interno della quale poggia il supporto del carro trainato da una coppia di cavalli guidati da un putto, e sulla cui sommità destra si erge san Michele Arcangelo con la spada sguainata e lo scudo, mentre al centro è collocato un altro putto che regge con entrambe le mani un cartiglio in argento con la scritta «Quis ut deus». Alle spalle del carro è posto un ramo di corallo le cui articolate propaggini formano un albero sui cui rami sono applicate stilizzate infiorescenze in corallo, rame dorato e argento.

Si tratta di un sofisticato lavoro che trova corrispondenza in altre opere simili studiate da Maria Concetta di Natale [1], come i carri trionfali di Santa Rosalia e di San Michele nel Museo del Bargello di Firenze ma provenienti dalla collezione Canevaro; o l’esemplare, assai simile al nostro, conservato in una collezione privata catanese (fig. 1). Sia la citata studiosa che Vincenzo Abbate [2] ritengono queste composizioni una diretta filiazione della cultura barocca di Paolo e Giacomo Amato e ispirate, in particolare, da opere palermitane quali il monumento a Filippo IV del 1661 o la fontana del Garaffo, eseguita su disegni degli Amato da Gioacchino Vitagliano; per non parlare dell’apparato con i trionfi degli imperatori realizzato nella Cattedrale nel 1686 su precise indicazioni di Paolo Amato. Si aggiunga inoltre che, sempre seguendo i suggerimenti dei due architetti, il corallaro trapanese Vito Bova aveva realizzato nel 1686 un trionfo in corallo con la figura di Carlo II rinvenuto, dopo la sua morte, nella bottega e del quale esiste una versione conservata a Palermo nella Galleria Regionale della Sicilia [3]. La stessa tipologia del carro, con le sue ridondanti volute in corallo, risulta una derivazione dai carri a forma di vascelli eseguiti dalle maestranze siciliane per allestire i trionfi nelle scenografiche feste cittadine ideate dagli Amato verso la fine del Seicento (fig. 2), o un modello per eseguire ricami con l’esaltazione delle virtù cristiane [4]. Sempre Maria Concetta di Natale, analizzando un analogo trionfo con il carro di Apollo-Sole (fig. 3) della Fondazione Whitaker di Palermo, riporta alcuni nomi di corallari trapanesi, come quell’Ippolito Ciotta che nel 1680 vendette al palermitano Antonio Grassellino due carri trionfali, uno con San Francesco Saverio e l’altro con San Francesco di Paola sul vascello; mentre lo scultore in corallo Vito De Bono realizzava una «macchina» con Santa Rosalia, che la studiosa ipotizza possa essere identificata nel gruppo ora al Bargello [5].

Proprio all’interno del fervente spirito religioso che animava l’aristocrazia siciliana, come è stato notato [6], questo genere di monumentali composizioni furono eseguite per diffondere, secondo i dettami della propaganda controriformista, le figure di particolari santi: nel nostro caso San Michele Arcangelo che, come comandante degli eserciti celesti, era considerato il simbolo della lotta della Chiesa cattolica contro gli eretici. Anche la scelta di inserire alle spalle del carro lo scenografico albero fiorito potrebbe alludere ad una rinnovata rinascita delle fede che, grazie all’intervento divino, si rigenera e rinvigorisce come in primavera la natura risorge in tutta la sua bellezza di fiori e foglie. L’opera, in virtù della sua elaborata e monumentale struttura, può essere inscritta tra quei maestosi lavori in corallo destinati ad abbellire le dimore di principi e sovrani come la famosa «Montagna di corallo» acquistata nel 1570 a Trapani per conto del vicerè di Sicilia, don Francesco Ferdinando d’Avalos, che la inviò in dono a Filippo II di Spagna; o la più tarda, stupefacente composizione dedicata a Santa Rosalia mandata nel 1631 dal Senato di Palermo in dono a papa Urbano VIII. Si aggiunga infine che durante il Seicento, e per alcuni decenni del secolo successivo, i maestri corallari per tali importanti lavori facevano spesso uso, come si può vedere anche nel nostro trionfo, di grandi rami di corallo al naturale assai preziosi per la loro rarità e perciò destinati a suscitare la meraviglia nei fortunati destinatari [7]. Questo ricercato trionfo, con la sua sfarzosa ornamentazione in corallo tipica delle maestranze trapanesi attive tra sei e Settecento, si pone dunque all’interno di quel vivace clima culturale di derivazione barocca che investì l’isola a partire dalla fine del XVII secolo, un’epoca di felice congiuntura artistica e culturale tra Palermo e Trapani che generò opere di straordinaria raffinatezza e di cui il nostro arredo è un’eccelsa testimonianza.

[1] Maria Concetta di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozione laica, in Maria Concetta di Natale, a cura di, Splendori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra Palermo 2000 (ed. Charta Milano 2001), pp. 60-61

[2] Vincenzo Abbate, Le vie del corallo: maestranze, committenti e cultura artistica in Sicilia tra il Sei e il Settecento, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della mostra, Palermo 1986, pp. 310-311

[3] Per la versione conservata a Palermo si rimanda a quanto riportato nella scheda redatta da Vincenzo Abbate, in Vincenzo Abbate, a cura di, Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, catalogo della mostra, Palermo 2001, pp. 125 – 127; mentre per la documentazione sull’esemplare già nella bottega di Bova si vedano i documenti riportati da M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, p. 113

[4] Uno di questi ricami è stato reso noto da Maria Concetta Di Natale, op. cit. 2000, p. 62

[5] Si veda la scheda redatta dalla studiosa in Valeria Patrizia Li Vigni, Maria Concetta di Natale, Vincenzo Abbate, a cura di, I grandi capolavori del corallo. I coralli di trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra, Catania 2013, p. 144

[6] Si veda la scheda di Rita Vadalà in Valeria Patrizia Li Vigni, Maria Concetta di Natale, Vincenzo Abbate, a cura di, I grandi capolavori del corallo. I coralli di trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra, Catania 2013, p. 143 con bibliografia precedente.

[7] Vincenzo Abbate, Corallo: “L’arte di lavorare con tal finezza in materia sì difficile”, in Vincenzo Abbate, a cura di, Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, catalogo della mostra, Palermo 2001, p.58.

Altri articoli dell'autore

Dalle Serpentine Galleries una selezione di fotografie scattate il giorno dell’inaugurazione della retrospettiva dedicata al maestro dell’Arte Povera

Un binario luminoso percorre lo Stivale da Nord a Sud attraverso il bianco e nero dell'artista napoletano

Annunciate le date della 57ª Conferenza Annuale di CIMAM - International Committee for Museums and Collections of Modern Art, che si aprirà alle OGR

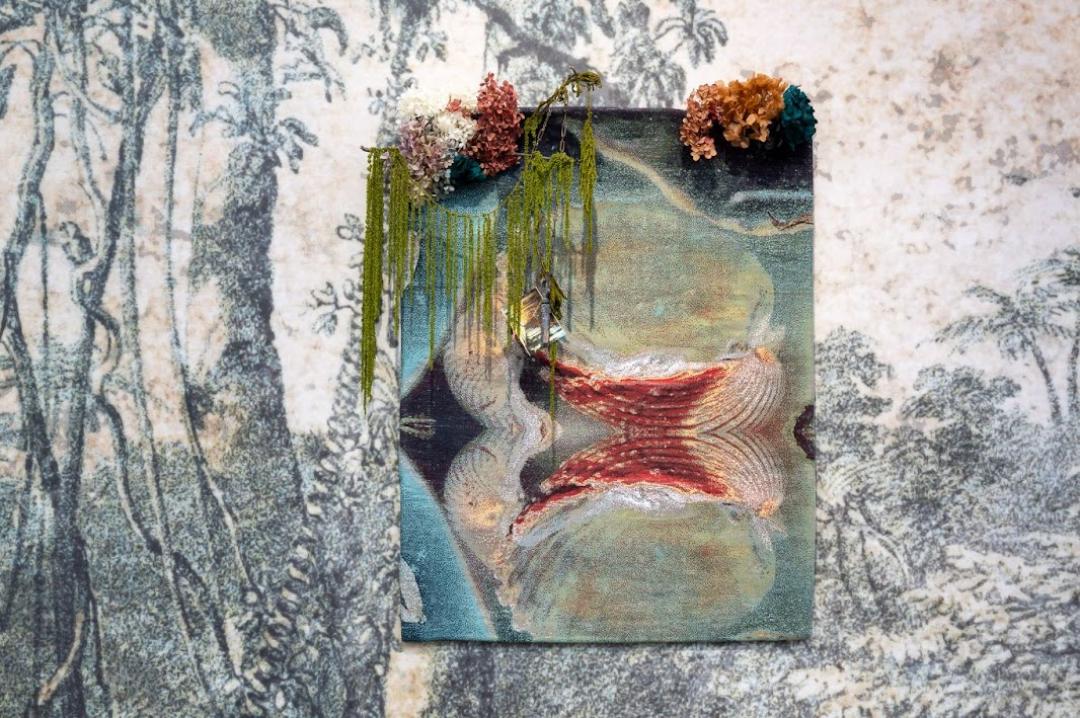

Affascinata dalla botanica e dall'alchimia, l'artista sudafricana prosegue la sua indagine sui cicli di vita e morte, sui rituali e sulle modalità di abitare gli spazi