Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anaël Pigeat

Leggi i suoi articoliHanno fondato la piattaforma Art Reoriented nel 2009 e curato numerose mostre da Parigi a Doha, passando per Venezia dove sono curatori del Padiglione francese, menzione speciale della giuria per le partecipazioni nazionali. Nominati di recente direttori della Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart a Berlino, Sam Bardaouil e Till Fellrath scoprono legami inediti fra Lione e Berlino associando ricerca documentaria, destini individuali, fiction e memoria collettiva.

Avevate familiarità con la città di Lione?

Quando siamo stati invitati a curare la Biennale di arte contemporanea abbiamo scoperto che Lione è una città relativamente poco conosciuta e avvolta da una serie di clichés. Si parla della sua gastronomia, dei fratelli Lumière, ma la città ha vissuto storie appassionanti che ci hanno interessato anche più di quelle arcinote. E abbiamo cercato legami inattesi tra Lione e altre città, per mettere uno specchio in faccia a questi luoghi.

Che cosa rappresenta per voi la Biennale di Lione che oggi è seriamente minacciata in quanto evento maggiore della scena artistica internazionale?

Lo scopo della Biennale è di far conoscere artisti che producono opere di alto livello, si pensi ad esempio alle installazioni di Hans Haacke e Céleste Boursier-Mougenot nel 2017. Ma il modo in cui la Biennale è riuscita a riunire nella sua programmazione tutti gli eventi della regione è stato uno degli orizzonti d’originalità dell’evento. Un fattore che non esiste altrove e che ci permette di trasmettere la visione che gli attori del mondo artistico e culturale in Francia hanno del contemporaneo. Abbiamo avuto l’impressione che ci fosse uno scarto tra la Francia e gli altri paesi in termini di forma, politica e rappresentazioni… Una biennale è sicuramente una buona occasione per avere accesso a un altro punto di vista, che i curatori siano francofoni o anglofoni.

Un esempio?

Nelle precedenti edizioni, ho avuto l’impressione che sia stato messo l’accento sulle committenze artistiche nell’ambito delle «Belle Arti», sia in scultura che in pittura. Una continuazione di un discorso molto francese, filosofico e letterario: l’espressione dell’arte che segue una genealogia. Abbiamo notato che la maggior parte delle opere esposte poneva l’aspetto politico al secondo posto. Non era arte impegnata ma un esercizio di esplorazione formale dove la politica era assente del tutto. Succede spesso oggi che un’opera risulti aneddotica se vista in relazione alla sua dimensione politica. In quel caso, accadeva quasi il contrario: forme perfette ma nessuna considerazione per la situazione politica…

Che cosa volevate dire con il titolo «manifesto of fragility»?

Semplicemente la fragilità di sapere... che siamo fragili. La fragilità legata alla consapevolezza che noi abbiamo una fine, che esiste un momento in cui smettiamo di essere in grado di fare, di dire, di seguire, di resistere. Ne deriva un senso di umiltà: non possiamo avanzare da soli, la collettività delle voci, limitate se considerate individualmente, ci consegna un nuovo sguardo. Vogliamo trasmettere una visione della fragilità come fonte generatrice di resistenza. Abbiamo iniziato a pensare alla Biennale all’inizio della Pandemia, quando gli artisti e le istituzioni parlavano spesso di fragilità. Se consideriamo questa l’unica qualità universale, un filo che attraversa il tutto, è lì che si manifesta la vera potenza.

Manifesto del Surrealismo, manifesto del Futurismo, manifesto del Nouveau Réalisme… «Manifesto» è un termine che rinvia alle avanguardie formali e politiche. Riuscireste a immaginare di scrivere un «manifesto della fragilità»?

L’uso di questa parola è con tutta evidenza intenzionale: abbiamo voluto segnalare il lato storico di questa Biennale. Presentiamo molte opere moderne attraverso le quali gli artisti hanno reagito alle fragilità del loro tempo. Erano sparute voci della contestazione del tutto legittime. Questo manifesto è il nostro modo di costruire una piattaforma per ascoltare ciò che hanno da dirci. I testi sono abbondanti negli spazi espositivi e nelle pubblicazioni. Può darsi che verrà distribuito un testo, ma per ora resta una sorpresa. Un manifesto può essere anche suono, movimento, coreografia… Il nostro manifesto è multimediale, non si tratta solo di parole su un foglio.

Quale è stato il processo di lavoro che vi ha permesso di inserirvi nel territorio lionese?

Il primo modo di inserirci è stata una fitta attività di ricerca nelle biblioteche, nei musei, nei depositi e negli archivi del Ministero degli Esteri nonché nelle camere di commercio di Parigi e di Nantes. Abbiamo passato mesi a cercare storie inedite e abbiamo scoperto un intenso legame tra Lione e Beirut, soprattutto nell’ambito della seta, che ignoravamo fino a quel momento. Relazioni strette s’intessevano fra l’Università di Lione e l’Università Saint-Joseph. Abbiamo constatato che le missioni gesuite nel Medio Oriente erano gestite più da Lione che non dal Vaticano, come accadeva per tutte le altre. Si tratta di storie di religione, di economia, legate al mandato francese in Libano ma anche storie d’individui sconosciuti, molto personali e intime, dunque perfette per dimostrare nodi di fragilità e resistenza. A partire da queste microstorie, abbiamo esplorato l’epoca romana, il Rinascimento, lo stile lionese in pittura e architettura. Ci siamo interessati alla Scuola di Belle Arti di Lione nel XIX secolo. E abbiamo risituato queste narrazioni in un contesto globale.

Come avete scelto i diversi luoghi della manifestazione?

Ne abbiamo scelti dodici. Alcuni di essi ospitano mostre, altri sono solamente luoghi da scoprire di per sé poiché evocano storie importanti. Per esempio, la rue de la Quarantaine era il luogo dove si segregavano le persone malate di peste in quarantena. Nel Medioevo, il lazzaretto si trovava ai limiti estremi della città mentre ora si trova in pieno centro. Altro esempio: accanto alla Basilica di Fourvière c’era una cappella all’entrata dove la gente disponeva centinaia di ex-voto dal XVII al XX secolo, altre forme di fragilità. La stessa cappella contiene una splendida vetrata di Lucien Bégule che rappresenta i voti di quattro assessori di Lione nel 1840: promisero alla Vergine Maria di costruire questa basilica in cambio della sua protezione contra l’armata prussiana. Infine, alla Posta si trova un’opera murale di un artista locale che evoca le connessioni che esistevano tra la città e diversi luoghi del mondo, come le colonie.

Da dove deriva la scelta dei fiori nell’identità grafica della Biennale?

Il Parc de la Tête-d’Or è stato riorganizzato per fornire agli artisti dei vegetali originali che permettessero di arricchire i motivi delle stoffe. Il nipote di Napoleone III ha creato uno dei più vasti erbari del mondo, oggi conservato all’Università Lumière-Lyon II. I fiori hanno una dimensione simbolica, a volte politica. Ecco perché abbiamo utilizzato dei fiori per segnare l’identità grafica della Biennale.

Come avete scoperto l’esistenza di Louise Brunet? E per quale motivo avete deciso di situarla nel cuore della Biennale?

Ci siamo imbattuti sulla sua storia consultando gli archivi del consolato francese del Libano oggi conservati a Nantes. Eravamo in cerca di notizie su setifici lionesi che avessero una sede industriale a Beirut. Negli anni 1830, uno dei proprietari di questi setifici sparsi tra l’Ardèche, Marsiglia e Lione avevano assunto delle tessitrici di Lione per lavorare in Libano. Tra queste figurava il nome di Louise Brunet. Sappiamo che ha combattuto durante la rivolta dei Canut e che è stata imprigionata. Non trovando lavoro per sopravvivere al suo rilascio, è stata mandata in Libano nel 1838. Ma nelle fabbriche si è messa a capo di un’altra rivolta e dunque fu rimpatriata. Attraverso di lei, la grande storia della colonizzazione incontra un destino individuale quasi fittizio, considerato che non abbiamo trovato molti elementi sulla sua vita in archivio. In fondo, potrebbe incarnare i destini di più persone, che ricorrono nella storia…

Come avete immaginato la struttura di questa Biennale?

La Biennale comprende tre livelli. In primo luogo, l’esplorazione della fragilità del mondo attraverso la vita di una persona, Louise Brunet, il cui percorso è divenuto strumento per elaborare la fragilità del corpo, delle razze, della storia. La mostra su Louise Brunet al terzo piano del MACLyon riunisce oggetti storici che entrano in risonanza con ciò che abbiamo immaginato della sua storia. Ci siamo presi del tempo per immaginare una scenografia particolare che evocasse l’atmosfera di un sogno. Il secondo tema della Biennale è la Beirut degli anni 1960 richiamata in vita da opere moderne e contemporanee del primo e secondo piano del MAC. Esploriamo la nozione di fragilità nell’esperienza di un’intera città. Il mandato francese era appoggiato dalla camera di commercio di Lione ma in questa «età dell’oro» è scoppiata una guerra nel 1975. La scenografia completamente differente ricorda piuttosto l’aria di un cantiere poiché la città di Beirut, in effetti, è come un immenso cantiere, soprattutto ora. Ci siamo molto ispirati alle opere di Simone Baltxé Martayan, un’artista che ha fatto parte della Resistenza a Lione, a partire dal 1940, e che poi ha seguito suo marito Noubar Martayan in Libano dove lei ha vissuto fino al 1978. Il terzo tema della Biennale «Un mondo di promessa infinita» inizia nella hall del MAC e si estende a tutti gli altri luoghi. Ha per obiettivo di aprire la manifestazione sul mondo con 84 artisti originari di 39 Paesi che propongono diversi approcci alle fragilità globali del mondo contemporaneo. Negli altri siti le epoche si mescolano tutte: al Musée Gadagne, a Lugdunum, al Musée Guimet, all’IAC (Institut d’art contemporain de Villeurbanne) e alle fabbriche Fagor.

Come avete affrontato lo spazio molto complicato delle fabbriche Fagor?

Abbiamo lavorato con un artista, Olivier Goethals, a cui abbiamo chiesto di riflettere su questo luogo «mostro» che sono le fabbriche Fagor, per mostrare oggetti di natura molto diversa. Ha trasformato gli spazi dall’esterno lasciando percepire la natura industriale del luogo o, al contrario, offuscandola per far apparire alcune opere.

Avete commissionato molte opere?

Abbiamo commissionato più di 50 opere, in stretta relazione con i luoghi, l’architettura, la storia della mano di Ugo Schiavi, Lucile Boiron, Léo Foudrinier, Nicolas Daubanes, Eva Nielsen ma anche Hans Op de Beeck, Annika Kahrs, Nadia Kaabi-Linke, Mohamad Abdouni, Nicki Green, Buck Ellison.

In che misura questa Biennale 2022 entra in risonanza con la vostra programmazione alla Hamburger Bahnhof per gli anni a venire?

Nel campo artistico parliamo molto di ricerche storiche spesso realizzate senza alcun metodo. La nostra ricerca intende coadiuvare i lavori di storici lionesi e non per comprendere il macrocontesto della città. Poi, bisogna fare delle scelte. Abbiamo preparato tre libri in occasione della Biennale ma una mostra non è un libro. La visita di una mostra resta un’esperienza fisica che tocca la fragilità dei nostri corpi. Questa condivisione aperta agli spettatori è una nostra responsabilità.

Gli spazi delle Fabbriche Fagor. Foto B. Adilon

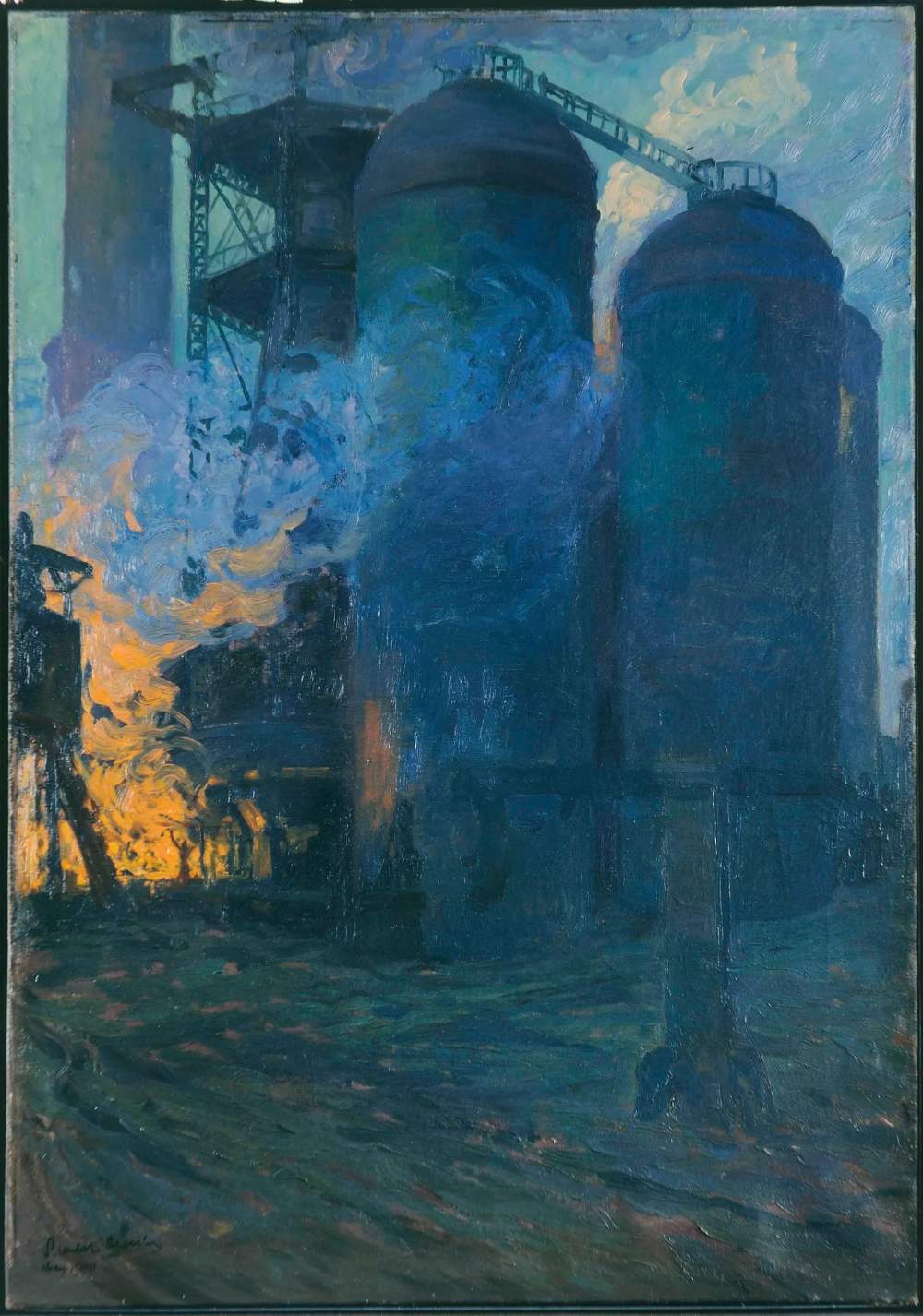

«Les Hauts Fourneaux de Chasse» (1911) di Pierre Combet-Descombes, Villefranche-sur-Saône, musée Paul-Dini © Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône. Foto Didier Michalet

Una veduta della mostra «Beirut and the Golden Sixties» (organizzata con il Gropius Bau), Biennale di Lione 2022 © Luca Girardini

I due curatori della Biennale di Lione Sam Bardaouil e Till Fellrath