Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliGli artisti tedeschi hanno un rapporto speciale con la fotografia come strumento catalogatorio. Negli anni Venti del ’900 August Sander prese a «mappare» la società tedesca dei suoi tempi. Bernd e Hilla Becher, con il loro censimento dell’archeologia industriale tedesca, sono figli di questa attrazione per l’enciclopedia per immagini che lo storico dell’arte loro conterraneo Aby Warburg, nel 1929, presentò come Bilderatlas Mnemosyne, un atlante dedicato alla persistenza di iconografie archetipiche nella storia dell’arte attraverso i secoli. L’«archivismo» è diventato una sorta di tendenza abbracciata, in tutto o in parte e spesso con diverse finalità, da molti importanti nomi dell’arte contemporanea, tra i quali il pittore Gerhard Richter (Dresda, 1932).

L’artista tedesco, diventato famoso per i suoi quadri tratti da fotografie, a un certo punto della sua lunga e fortunatissima carriera venne tacciato di manierismo. Le perplessità si basavano su due argomenti: l’ambigua «bellezza» dei suoi quadri figurativi e il fatto che fosse una specie di trasformista della pittura, che passava disinvoltamente dal figurativo all’astratto, dal Fotorealismo al Minimalismo. Si ha un bel dire in effetti che la destabilizzazione della coerenza stilistica è pur sempre una rivolta contro uno dei dogmi del mercato, ma com’è che lo stesso mercato, nel caso in questione, abbia lautamente premiato questa provocazione? E se, si potrebbe pensare, fossimo invece di fronte a un abile mercante di sé stesso, la cui strategia è basata sull’assortimento della sua offerta artistica? Questi dubbi presero corpo anche prima che Richter cominciasse a posizionarsi come ospite fisso tra i 100 potenti nel sistema dell’arte nella graduatoria annualmente pubblicata da «ArtReview» (il picco lo ha raggiunto nel 2003, piazzandosi quinto, tornando al sesto posto nel 2012), ma soprattutto ai piani alti della classifica non ufficiale che allinea gli artisti più ricchi del mondo (tuttora è al terzo posto nella lista degli artisti viventi più quotati, con «Abstraktes Bild 002», 1986, venduto da Sotheby’s Londra il 10 febbraio 2015 per 46.352.959 dollari).

«Ausschnitt (Makart)» (1971) di Gerard Richter. © Gerhard Richter 2024. Foto: Kunstmuseum Bonn, Reni Hansen, Mkm Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher

«1024 Farben» (1974) di Gerard Richter, Collezione Henkel. Sammlung Henkel © Gerhard Richter, 2024

Morgue e fantasmi

Allora si levarono gli scudi di chi rivendicava a quel celebre pittore intenti concettuali. Il concettualismo di Richter (essere concettuali è sempre un lasciapassare valido in tutte le frontiere) si baserebbe, secondo i suoi numerosi ammiratori, sulle oltre 8mila immagini allestite su 802 tavole che formano «Atlas», un vasto archivio, iniziato nel 1962 e concluso nel 2013, di immagini, «ritagli di giornale, collage, schizzi e soprattutto foto scattate dall’artista in diversi momenti, luoghi, situazioni», come spiega nel capitolo a esso dedicato da Cristina Baldacci nel suo libro Archivi impossibili (Johan & Levi, 2016). La studiosa sottolinea le analogie tra «Atlas» di Richter e Mnemosyne di Warburg: con «Atlas», secondo Baldacci, Richter «ha lavorato sulle rovine di una determinata memoria artistico-culturale, rivolgendo anamnesticamente lo sguardo sulla memoria artistico-culturale del passato». Questa è la risposta a chi potrebbe obiettare che «Atlas» non sia altro che quel repertorio di immagini che molti artisti (si pensi a Francis Bacon) conservano per trarre soggetti e ispirazione. È quella che gli illustratori di un tempo chiamavano «morgue», argomento cui George Grosz, nella sua autobiografia Un piccolo sì e un grande no, ha dedicato pagine esilaranti, riferendosi ai tempi in cui sognava di diventare un «illustratore americano» alla Rockwell.

I sostenitori di Richter non parlano di repertorio, ma di memoria, tema che nobilita anche l’uso disinvolto di una tecnica virtuosistica e di iconografie di sicuro appeal (molto amati i suoi teschi e le candele accese) e l’approdo all’astrattismo, che resta una delle espressioni più gradite dagli arredatori di ogni livello e lo comprova il diluvio aniconico (da Oscar Murillo a Mark Bradford, quest’ultimo di scena alla Hamburger Bahnhof di Berlino dal 6 settembre al 18 maggio 2023) che ci ha afflitto negli ultimi quindici anni. Di che tipo di memoria parliamo? Intanto Richter ha costruito sapientemente la sua immagine di sacerdote della conservazione della «pittura come atto morale»: così Coosje van Bruggen (più nota per essere stata la moglie, ma anche la coautrice di molte opere, di Claes Oldenburg) ha intitolato un articolo a lui dedicato e pubblicato da «Artforum» nel 1985. Va in scena il dramma di un artista che vuol essere pittore nonostante la fotografia abbia da tempo sostituito alcune delle funzioni tradizionalmente attribuite alla pittura e che fa i conti, ha spiegato egli stesso, con «il rammarico e la rassegnazione» di non poter più lavorare come i suoi colleghi dei secoli scorsi.

Nel 1973 non esitò a ricorrere a uno dei più abusati procedimenti cinematografici, la dissolvenza, per esibire il dolore immenso di pittore innamorato di un’arte che sembriamo avere condannato al museo o alla damnatio memoriae. Accadde con «Annunciazione dopo Tiziano», una serie aperta da una delle sue classiche fotopitture sfocate riproducenti il dipinto del suo grande collega veneto e composta da altri quattro quadri in cui l’immagine progressivamente si diffonde e si dissolve, in un processo che inverte le fasi di sviluppo di una fotografia. Scrive Van Bruggen: «Se c’è un artista contemporaneo che scruta e resiste ai “classici” in modo profondo e paradossale è proprio questo pittore che, come Cézanne, non riesce a liberarsi dal dilemma di scegliere il presente pur facendo appello al passato. La sua lotta per l’autorealizzazione è plasmata dal dualismo del suo stesso passato».

«Schwestern» (1967) di Gerard Richter. © Gerhard Richter 2024

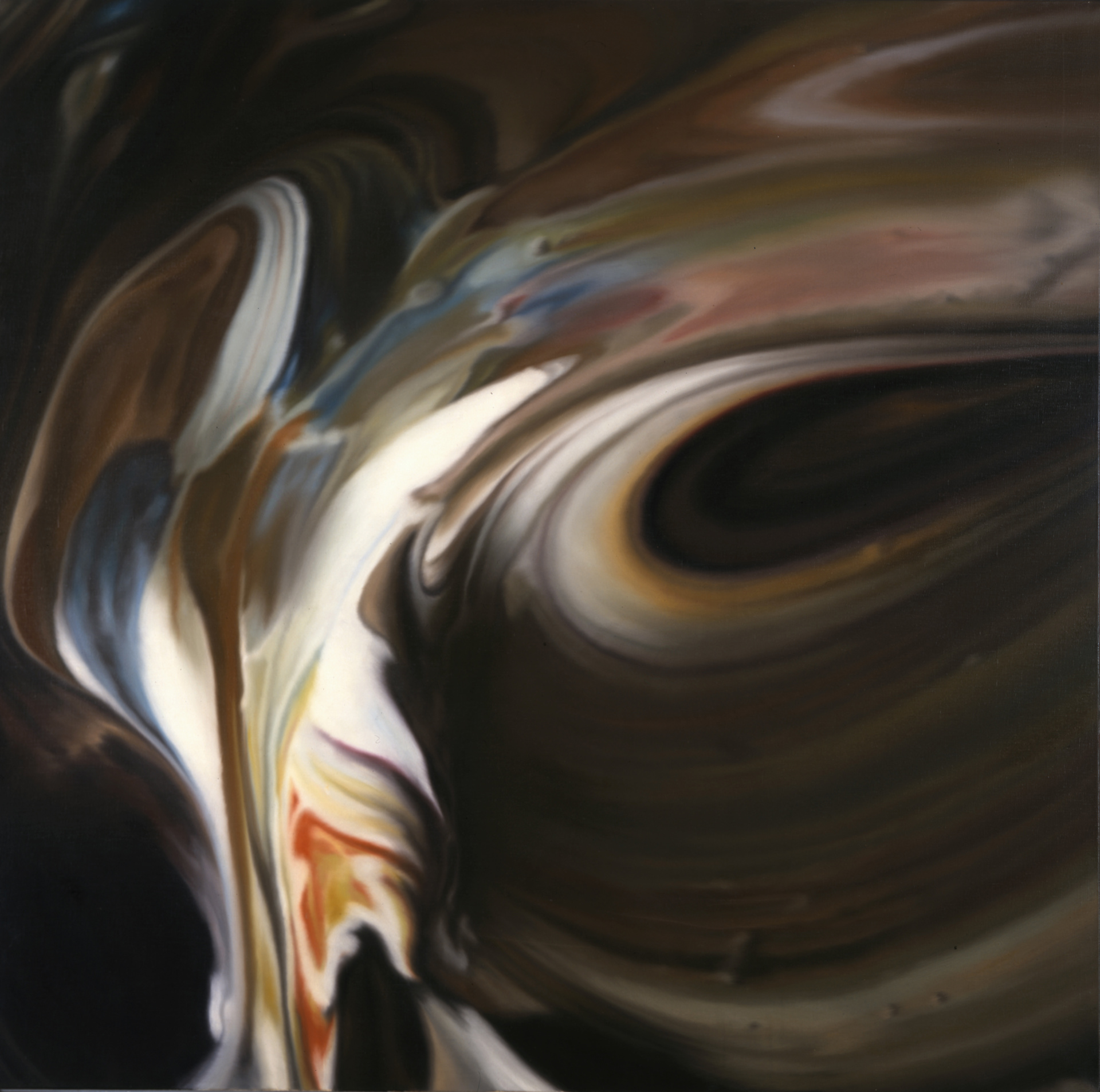

«Abstraktes Bild» (1982) di Gerard Richter, collezione privata. © Gerhard Richter 2024

È solo Künstlerscheisse

Richter, nato nella ex Ddr e poi fuggito a Düsseldorf prima della costruzione del Muro, è un artista il cui passato s’intreccia con quello di un Paese la cui storia sarebbe un eufemismo definire tormentata. La sua stessa vicenda personale ha contribuito alla costruzione del «monumento Richter», benché l’artista, come di rito, abbia preso le distanze dal film di Florian Henkel, «Opera senza autore». Uscito nel 2018, il film è ispirato alla vita dell’artista dall’infanzia alla fuga a Ovest con la compagna Marianne Eufinger, meglio conosciuta come Ema, e all’iscrizione all’Accademia di Düsseldorf, dove, dopo vari tentativi, trova la sua strada traendo da una fotografia un dipinto che lo raffigura, bambino, tra le braccia dell’amata zia materna Marianne, vittima del folle «programma» nazista di eugenetica.

La vita (reale) di Richter, che perse due fratelli in guerra, attraversò dunque due regimi totalitari. Nella Germania Est comunista si formò alla tecnicamente solidissima scuola del Realismo socialista, di cui iniziò a dubitare soltanto nel 1959, quando visitò la seconda edizione di documenta a Kassel e vide le opere di Pollock e Fontana. Non fu altrettanto positivo l’incontro con Joseph Beuys, suo professore all’Accademia di Düsseldorf: «Ho sempre diffidato di lui, ha dichiarato in un’intervista con Robert Storr, suo grande sostenitore. Le sue idee sociali erano assolutamente stupide. E la sua arte era per metà falsa, quasi una frode. Ho sempre visto in lui un pericolo, la pericolosa capacità di affascinare gli altri». Con Richter, all’Accademia, c’erano Sigmar Polke, Blinky Palermo e Konrad Lueg (il futuro gallerista Konrad Fischer). E con loro il giovane artista si avventurò in un mondo dell’arte in cui avevano iniziato a imperversare Fluxus e l’«anti-arte», tendenze molto lontane dalla sua pratica di pittore (all’epoca vicino all’Informale) tutto sommato tradizionale.

Richter si trova di fronte a un’impasse: in parte teme di essere fuori moda, troppo vicino al mito della soggettività degli Espressionisti astratti americani, ad esempio; e dall’altra diffida delle «stronzate d’artista», le «Künstlerscheisse» perpetrate dagli artisti in ascesa, come lo stesso Beuys, che sostituiva al culto della soggettività quello della personalità. «Le fotografie erano la strada da seguire», dichiarò anni dopo. Nel 1964-65 scrisse: «Mi piace tutto ciò che non ha stile. Perché lo stile è violenza, e io non sono violento». Nel 2009, in occasione di una retrospettiva alla National Portrait Gallery di Londra, la critica del «Guardian» Moira Weigel si avventurò in un’interpretazione in odor di psicoanalisi: «Il suo rifiuto di ideologie politiche o artistiche totalizzanti e il suo sospetto nei confronti dell’autorità paterna (lo stesso Richter ha ricordato i difficili rapporti con il padre, tornato dalla guerra dopo la prigionia nei campi americani, Ndr) rispecchiano il suo rifiuto di adagiarsi su un unico modo di dipingere. Attraverso i suoi ritratti fotografici sviluppò uno stile “senza stile”, cioè un modo per continuare a dipingere senza capitolare di fronte all’autorità o affermarla lui stesso».

«Abstraktes Bild» (2017) di Gerard Richter, Olbricht Collection. © Gerhard Richter 2024

«Blumen» (1977) di Gerard Richter, collezione privata. © Gerhard Richter 2024

Marilyn, la Sfinge e lo zio Rudi

Va pur detto che, all’inizio degli anni Sessanta, l’utilizzo della fotografia e il rapporto con l’immagine tratta dai mass media avevano preso a diffondersi dapprima con il New Dada e poi con la Pop art. Certo, rispetto a Lichtenstein Richter non rinunciò mai al calore della manualità pittorica; e, rispetto a Rauschenberg e soprattutto a Warhol e alle sue celebrità, assunse come fonti iconografiche immagini anonime, di cronaca e per un certo periodo desunte dalla pornografia. Un utilizzo della fotografia, dunque, che aveva ancora molto a che fare con il ready made e che, fatto forse ancora più rilevante, venne messo in relazione sia con il passato sia con la cronaca del presente. Se Warhol eseguì il primo ritratto di Marilyn nell’anno stesso della morte dell’attrice, lavorando quindi sul concetto di «consumo dell’immagine» (nuovo elemento per una moderna forma di Vanitas), il suo collega tedesco s’interrogò invece sul rapporto tra realtà, apparenza e memoria, tre concetti che con la fotografia e con l’immagine in generale hanno molto a che fare.

Lo zio Rudi nell’uniforme dell’esercito nazista, soggetto di un dipinto del 1965, la sequenza dei ritratti-fototessera di otto infermiere assassinate a Chicago nel 1966 (e nello stesso anno soggetto di una delle sue più celebri opere), le tre donne in posa erotica tratte da una rivista pornografica (1967), i primi paesaggi a colori, sempre tratti da fotografie (come la serie «Korsika», 1968), la Sfinge di Giza, un rotolo di carta igienica, tutto sta sullo stesso piano. La pittura eseguita a partire da fotografie libera l’autore dalla dittatura del soggetto: «Cervi, aeroplani, re, segretarie. Non dover più inventare nulla, dimenticare tutto ciò che intendiamo per pittura (colore, composizione, spazio) e tutto ciò che abbiamo precedentemente imparato e pensato. Di colpo, tutto questo si rivelava non essere mai stato una vera necessità per l’arte». Siccome per Richter lo stesso ragionamento va applicato ai quadri astratti o ai monocromi grigi, poiché anche un quadro astratto «è la fotografia di un quadro», ecco che la stessa libertà spiega lo stile di Richter, che consiste appunto nel non avere uno stile unico.

Dagli anni Sessanta ad oggi non solo ha fatto attraverso la pittura ciò che la pittura può offrire (nel 2017 un documentario girato da Corinna Belz nel suo studio lo ha anche mostrato all’opera con le grandi racle con le quali stende le «strisciate» di colori nei suoi dipinti pseudogestuali), sino a esplorare il digitale e gli algoritmi. È stato monocromo e iperpolicromo (come nel caso delle vetrate realizzate nel 2007 per la Cattedrale di Colonia, la città dove risiede, 113 metri quadrati composti da 11.500 pezzi quadrati che si mescolano in 72 differenti colori). Ha più volte elogiato il caso come vero motore nella scelta di opere di questo tipo (la cui matrice è «4096 Farben» del 1974, una sorta di campionario cromatico concepito «in opposizione a queste strane teorie che cercano di attribuire una funzione ai colori») e parlato di assenza di significato ed espressione nei suoi dipinti, uno dei quali è non a caso intitolato a John Cage, autore del celebre aforisma «non ho nulla da dire e lo sto dicendo».

«Wolke» (1976) di Gerard Richter, Düsseldorf, Kunstpalast (in deposito da una collezione privata). © Gerhard Richter 2024

«Geseke» (1987) di Gerard Richter, collezione privata. Cortesia di Scönewald, Düsseldorf. © Gerhard Richter 2024

La memoria sfocata

Tutto ciò avrebbe ben poco a che fare con la struggente spinta emotiva che nel film di Henckel troverebbe la sua sublimazione (in questo caso l’elaborazione del lutto) nel ritratto della zia trucidata dai nazisti. A meno che, come ha scritto Weigel nell’articolo citato, non si pensi che «i ritratti fotografici di Richter ci rendono consapevoli non solo della perdita di realtà nelle immagini, ma anche della realtà della perdita che Richter, come figlio della Germania dell’ora zero, ha dovuto affrontare. Essi costituiscono una forma di ricordo di ciò che sanno di non poter rappresentare pienamente». Il famoso tocco di Richter, cioè il passaggio di un pennello asciutto sulla pittura ancora fresca, che conferisce ai quadri figurativi il famoso «fuori fuoco», altro non sarebbe che una metafora del ricordo, che raramente affiora in contorni ben definiti.

Quando però Richter si dedica alla sua versione di pittura di storia nascono i dubbi di chi non è affatto convinto della sua pittura, certa pittura, come «atto morale». Ne ha scritto Billie Anania, che collabora con «Hyperallergic» e con «The Art Newspaper», recensendo nel 2020 l’antologica «Painting After All», al Met Breuer di New York: «Che cosa significa per un artista tedesco con legami familiari nazisti astrarre fotografie dell’Olocausto? Il pezzo forte della mostra, “Birkenau” (2014), invita lo spettatore a simpatizzare con l’artista. Sicuramente deve essere stato doloroso per Richter fare i conti con le fotografie del Sonderkommando contrabbandate da Auschwitz, che (…) ha rivisitato per questa serie (…). Considerando le loro somiglianze visive con i suoi dipinti astratti, sembra strano che decenni di meditazione abbiano portato l’artista a oscurare le vittime del genocidio attraverso il suo stile più vendibile (…). Può essere difficile capire quando un artista sta offrendo una interpretazione personale o stia solo capitalizzando la tragedia di qualcun altro».

I nouveau Richter: richterini e richteriani

Dal 1972, anno in cui partecipò per la prima volta a documenta a Kassel e alla Biennale di Venezia (che nel 1997 gli ha conferito il Leone d’Oro), la sua carriera non ha conosciuto intoppi. Sino al 2 febbraio una mostra aperta al Kunstpalast di Düsseldorf riunisce più di 130 opere provenienti da collezioni private (con la congrua presenza di grandi aziende) della Valle del Reno. È l’ennesima occasione per celebrare la fortuna critica e collezionistica di Richter, che nel 2022 ha festeggiato il suo 90mo compleanno lasciando dopo trent’anni la galleria Marian Goodman per affidare l’esclusiva sulla sua opera a David Zwirner (negli anni Sessanta aveva già lavorato con suo padre Rudolf).

Il Gerhard Richter Archiv presso le Staatliche Kunstsammlungen di Dresda asseconda l’ossessione dell’artista per avere tutto sotto controllo e soprattutto in ordine ed esaurientemente documentato; da qui sono usciti i sei volumi che sinora costituiscono il Catalogo ragionato (oltre 3mila le opere prodotte). Il 40% della sua produzione è collocata in musei. Ha tre figli: Betty (nata nel 1966 dal suo primo matrimonio con Marianne Eufinger), Moriz (1995) ed Ella Maria (1996), entrambi avuti dalla terza moglie Sabine Moritz (succeduta all’artista Isa Genzken, che fu allieva di Richter all’Accademia di Düsseldorf, sposata nel 1982; i due hanno divorziato nel 1993).

Sul mercato, le opere più richieste restano i dipinti astratti, ma il suo secondo dipinto più pagato è figurativo, «Domplatz, Mailand» (1968) venduto per 37.125 milioni di dollari nel 2013 da Sotheby’s New York. Con lo stesso soggetto l’artista fotografo Thomas Struth, uno dei più ammirati allievi dei Becher, ottenne nel 2007 la sua quarta quotazione più alta, 839mila dollari da Sotheby’s Londra. Sì, perché il rapporto tra fotografia e pittura in Germania continua a essere così intenso da offrire anche coincidenze di questo tipo. Del resto, certe figure sfocate, certi «astratti» di Thomas Ruff hanno un’inquietante somiglianza con i dipinti di Richter, del resto imitatissimo anche da colleghi pittori figurativi e astratti in tutto il mondo (anche la mostra «Pittura italiana oggi», allestita lo scorso anno alla Triennale di Milano, ha documentato la presenza di richterini o richteriani). Non male per un artista che per tutta la vita ha cercato di non imporre uno stile, anzitutto a sé stesso.

Altri articoli dell'autore

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)

Il recente boom di mercato dell’artista ne rivaluta, a sorpresa, i dipinti più provocatoriamente convenzionali e commerciali che fecero storcere il naso ai critici. Ora se ne parla paragonandolo a de Chirico e a Morandi e i suoi colleghi oggi più in voga lo citano come un modello e un precursore

«Non mi ero mai reso conto di quanto il Castello costituisca un punto di riferimento internazionale. Quando viaggio per lavoro, nel 90% dei casi la prima cosa che mi sento dire è: “Rivoli è il mio museo preferito al mondo”. La mia aspirazione è che i torinesi, i piemontesi e gli italiani abbiano questa stessa relazione con il Castello»