Stefano Causa

Leggi i suoi articoliAndiamo a Napoli? Ma anche no. «Io poi a Napoli vorrei starci sempre il meno possibile», scrive il trentatreenne Alberto Arbasino in avvio della prima edizione di Fratelli d’Italia (1963), tra le grandi opere aperte del ’900. «Una depressione sempre…Non so cosa farmene del sole mediterraneo e dell’eredità classica e dell’architettura normanna… Commedia dell’arte, per me, no grazie». Scomparso quattro anni fa, cosa direbbe oggi di questa città che (a prezzi sempre meno stracciati) tira come nessun’altra, si porta; dove si girano fiction e spot, imperversante tra titoli e copertine se, come dicono, vende più sveltamente un libro col vessillo partenopeo? E allora? Non parliamone più. Dimentichiamoci questa città, consigliava Vasco nel 1981 (a tutt’altre latitudini però).

Ma come si fa? Tutto il Belpaese si è dato convegno in quel centro storico che, nell’arco di un biennio e col Covid di mezzo, si è scoperto turistico e, tra Cristi velati, San Gennari, murali di calciatori e pesce fritto (una tribù che balla canta Lorenzo Jovanotti? No, una tribù che mangia!) ha cannibalizzato se stessa monetizzandosi. E intanto il Real Bosco e Museo di Capodimonte è sempre più bello e lontano. Nel secolo scorso, quando a Napoli si avventuravano giusto i pittori, alcuni piemontesi (Roberto Longhi per primo) e i nostalgici dei grand tour neoclassici e romantici, ci venne, e continuò a venirci, un altro storico d’arte per diritto acquisito, come il vogherese Arbasino. Con riserve, disagi e incazzature che, a differenza di pittori come Felice Casorati o Artemisia Gentileschi, loro mai contenti da queste parti, non riversò su tela ma su una macchina da scrivere.

Uscito nello stesso anno di Sapore di mare e due anni dopo di un racconto lungo come Ferito a morte di Raffaele La Capria (dove il mito di Napoli è reiventato a pelo d’acqua e dalla costa), Fratelli d’Italia cresce smisuratamente: dal 1963 al ’76, fino al 1993. Le edizioni prevedono una sorta di reactatio dove Arbasino rimette mano a sé stesso, correggendosi e aggiornandosi, aprendosi allo spirito (agli spiriti) del tempo, come Simone Martini nella «Maestà» di Siena. Come il libro non dovesse finire mai, ma anche come quei dischi jazz degli anni ’40 e ’50 che, dal vinile al supporto in compact, raddoppiavano di durata includendo una serie di versioni alternative dello stesso pezzo («alternate takes»).

Questo viaggio in Italia riveduto e scorretto è piuttosto un campo aperto di fenomeni, di capienza illimitata, fino alla versione «monstre» di oltre 1300 pagine che accolse Adelphi oltre trent’anni fa e che nessuno, forse, oggi sarebbe disposto ad affrontare ordinatamente dalla prima pagina, ma qui e là. Random style. Come (ma solo a partire dalla seconda lettura) il vecchio Proust. Quando usci, Fratelli d’Italia parve un oggetto difficile da maneggiare. Specie al confronto di romanzi scritti come si deve, senza franche aperture gay e in puro neo ’800 migliore, come Il Gattopardo e i Finzi Contini. Nell’edizione ’76, per venire un poco incontro al lettore, Einaudi non può esimersi dal sottotitolare: «la gran commedia dei nostri anni Sessanta». Non inaspettatamente, fu letto soprattutto da storici d’arte.

Lo dimostrano le copertine scelte. Trionfa Poussin. Ma si capisce. Leggiamo, a p. 310, dell’edizione 1993: «Brutto affare, il Seicento che piace a Milano e a Napoli…La pustola, la fistola, il bubbone di Suor Foruncola…Se fate i bravi domenica vi portiamo a vedere San Carlo con gli appestati e i caravaggeschi di seconda e di terza: i vecchi laidi, li gradite macilenti e lividi? …martiri, malati, morti?...col cilicio da passeggio e il teschietto – cotillon? …Mentre basta passare tra i Poussin… ed ecco un’Italia stupenda, un Seicento solare, senza iettatori, tutti giovani, carini, sereni, ben fatti, vestiti di gialli e celestini chiarissimi, in paesaggi sublimi…Quel lirismo dell’Arcadia e della pelle da cui traspare un’anima finalmente soave, che ci sarà pur stata, in giro: non solo degradata, deforme, tetra…».

Ecco perciò il dettaglio centrale della «Galatea» di Philadelphia sull’edizione Einaudi ’76. Mentre Adelphi ’93, a quell’omaggio a Raffaello, preferisce l’episodio tassesco del Rinaldo e Armida. A riprova che la fortuna italiana di Poussin passa anche per Fratelli d’Italia. Ma «Suor Foruncola» a parte (battuta qui in puro stile Federico Zeri, ma chi ha preso da chi?), il pezzo che abbiamo riportato si giustifica anche col fatto che, tra il ’63 e il ’93, c’erano state mille esposizioni sul ’600 dentro e fuori di Napoli; che, senza tema di smentite, Arbasino, gran viaggiatore di mostre, aveva visitato (riportandone i cataloghi). Fratelli d’Italia non è tanto il frutto di un nipotino di Gadda quanto, propriamente, di Longhi. Non so se nipotino ma di certo lettore assiduo. Qualcuno che oggi non si divertirebbe granché a leggere di storia dell’arte.

«Fratelli d’Italia» di Alberto Arbasino, edizione Adelphi 1993

Altri articoli dell'autore

Un saggio illuminato e illuminante di Alessandro del Puppo su due secoli di cultura figurativa del Bel Paese

Divagazioni letterarie di Stefano Causa

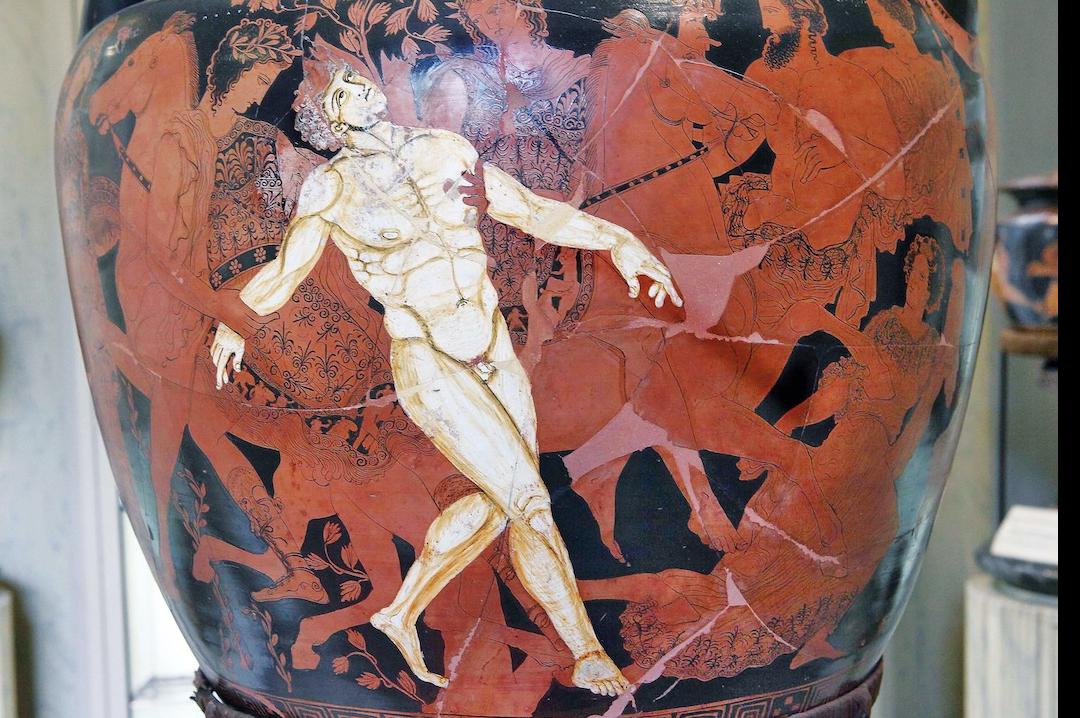

Studiosa della raccolta dei fratelli Jatta e del collezionismo ottocentesco, Daniela Ventrelli, responsabile del progetto «Rubi antiqua», ha raccolto e aggiornato in un volume i contributi del convegno internazionale di Parigi del 2017 sulle collezioni e la fortuna delle antichità ruvestine nel XIX secolo

Divagazioni musicali di Stefano Causa