Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliCome molte collezioni di antichità formatesi a partire dal Rinascimento, la raccolta dei Savoia era concepita come un «gabinetto di curiosità» che riuniva quanto di esotico e antico incuriosiva il committente. Fu soltanto con Vittorio Amedeo II (1666-1732) che si pensò di dare adeguata sistemazione in un museo ai cimeli raccolti fino a quel momento. L’occasione si presentò con il potenziamento dell’università torinese, fortemente voluto dal sovrano e che comportò anche la costruzione di una nuova sede in via Po. All’ateneo furono attribuite le collezioni reali, delle quali facevano allora parte poco meno di 300 antichità egizie.

Oltre alla «Mensa Isiaca» vi era anche un busto ritenuto effigiare la dea Iside (Torino, Museo di Antichità, inv. 35 e 9680). Soltanto agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso l’egittologo e futuro direttore del Museo Egizio di Torino Silvio Curto (1919–2015) dimostrò che in realtà si trattava di un’opera tardorinascimentale realizzata in marmo nero del Belgio. La scultura riproduceva una testa femminile con i capelli raccolti in un fazzoletto dal quale fuoriuscivano due trecce che scendevano ai lati del collo, erano trattenute al centro dello sterno da un «gorgoneion» e calavano infine lungo il petto incrociandosi ancora tre volte. Sul volto e il busto erano incisi caratteri che sempre Curto riconobbe essere ispirati alle teorie astrologiche di Gerolamo Cardano (1501-76).

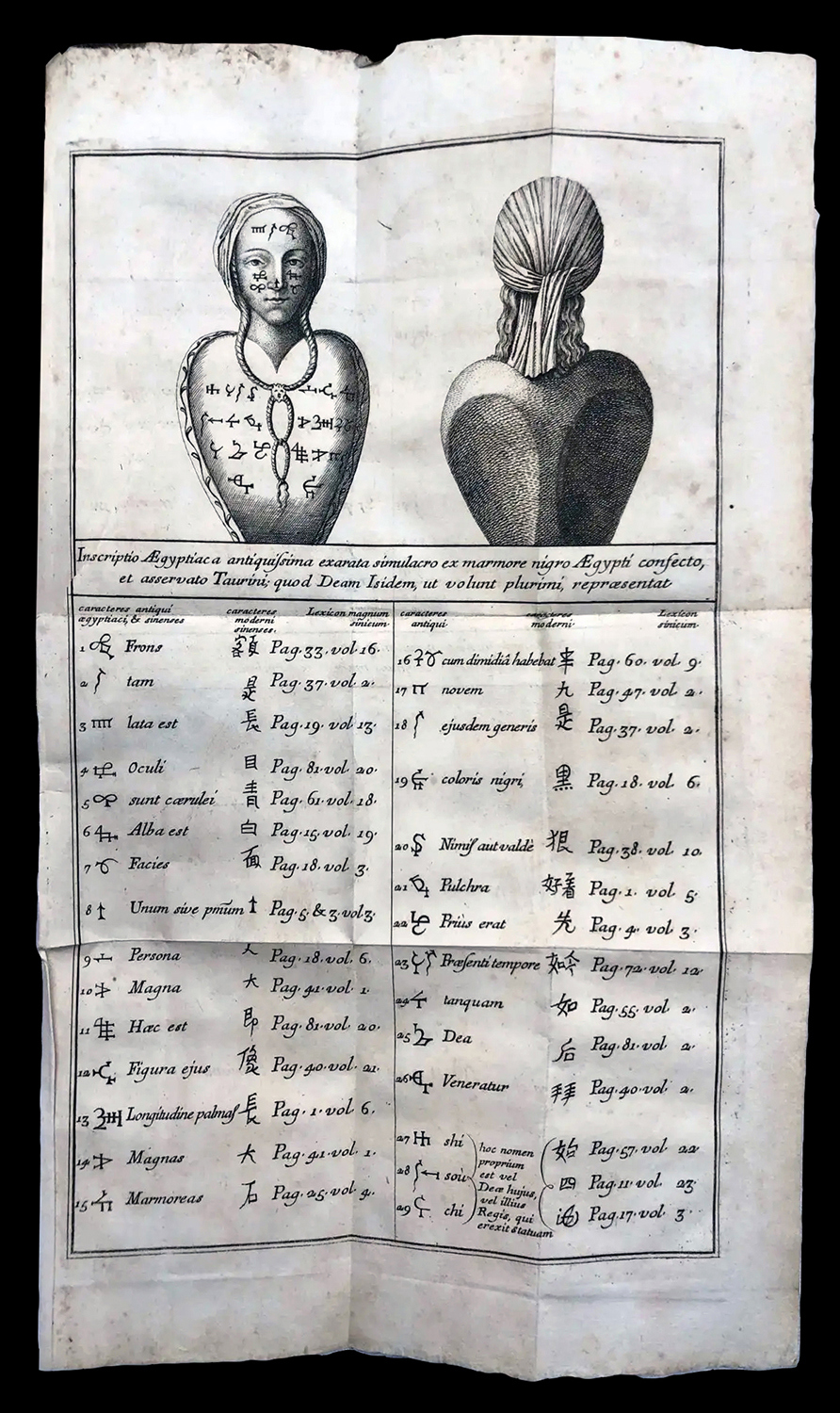

Quando il Busto di Iside venne esposto nel Museo dell’università torinese, i segni erano però ritenuti riprodurre geroglifici e come tali furono interpretati dal biologo e presbitero inglese John Turberville Needham (1713-81) quando soggiornò nella città nel 1750. Dieci anni più tardi pubblicava uno studio (De inscriptione quadam Ægyptiaca Taurini inventa) in cui sosteneva che vi era una precisa corrispondenza tra i segni incisi sul Busto di Iside e la scrittura cinese. Contro di lui si scagliò Giuseppe Bortoli (1717-88), direttore del museo dell’ateneo, che sostenne, erroneamente, che l’opera era stata realizzata in pietra locale. Bortoli era inviso all’accademia e la sua voce rimase inascoltata. Needham trovò invece conferma della sua scoperta in un suo passaggio a Roma dove il cinese Giuseppe Wu, che si trovava all’epoca presso la Biblioteca Vaticana, fu in grado di identificare 29 dei 32 caratteri incisi sul busto. Needham esaminò iscrizioni egizie conservate a Venezia, Roma e Torino (tra le quali proprio la Mensa Isiaca) trovando un consistente numero di corrispondenze nei dizionari di cinese disponibili all’epoca. Il suo studio fu inviato alla Royal Society di Londra ed ebbe così vasta eco da valere a Needham, primo sacerdote cattolico, l’elezione a membro della prestigiosa istituzione.

2. Disegno del Busto di Iside e dei segni incisi sulla sua superficie comparati ai caratteri cinesi. Da De inscriptione quadam Ægyptiaca Taurini inventa di John T. Needham, Roma, Nicola e Marco Palearini 1761, tavola 1. Foto rielaborata da Francesco Tiradritti (dal sito di Meretseger Books: https://www.meretsegerbooks.com/)

Lo scopo del presbitero non era però tanto di decifrare il geroglifico quanto piuttosto di trovare una prova che dimostrasse la discendenza della civiltà cinese da quella egizia. Ne desumeva così una minore antichità della prima rispetto alla seconda che nelle sue intenzioni la riportava così nell’ambito del discorso biblico. La teoria della filiazione del cinese dal geroglifico non era nuova ed era stata già enunciata cento anni prima dal gesuita Athanasius Kircher (1602-80). Needham la riprendeva soprattutto nell’intento di controbattere il suo nemico personale Voltaire (1694-1778) che asseriva uno sviluppo indipendente per le civiltà cinese e indiane nell’intento di affermare la loro indipendenza dal cristianesimo. La polemica infiammò gli spiriti dell’epoca creando due opposte fazioni. Fu messa a tacere soltanto una sessantina di anni più tardi, quando Jean-François Champollion esaminò il Busto di Iside e asserì che i segni incisi sulla sua superficie non erano geroglifici.

Le idee di Needham, già in circolazione prima della pubblicazione del suo studio, dovettero comunque alimentare la passione dei Savoia per l’antico Egitto. Allo scopo di avere maggiori informazioni più dettagliate su questa terra, che proprio in quegli anni riceveva la visita dei primi viaggiatori, Carlo Emanuele III (1701-73) chiese al padovano Vitaliano Donati (1717-62), dal 1752 titolare della cattedra di Storia naturale presso l’Università di Torino, di recarsi nella Valle del Nilo. Come molte spedizioni del XVIII secolo, l’esplorazione di Donati aveva anche lo scopo di accertare quali fossero le possibilità commerciali con un Paese noto sin dall’antichità per le sue enormi ricchezze. Carlo Emanuele III gli chiese però espressamente di tenere un diario di viaggio, di cui rimane ancora oggi una copia, vivace testimonianza della vita nella Valle del Nilo a quell’epoca.

Dotato di straordinari mezzi e di un notevole finanziamento, Donati giunse ad Alessandria nel luglio del 1759 in compagnia del medico naturalista Giovanni Battista Ronco e del pittore Christian Wehrlin con i quali ebbe subito notevoli e insanabili dissidi. Decise perciò di proseguire il viaggio con l’unica compagnia dell’interprete e guida locale Stefano Aspahan. I due visitarono prima il Delta e poi risalirono il Nilo fino ad Assuan da dove fecero ritorno nel febbraio del 1761. Particolarmente fruttuose furono le acquisizioni di antichità effettuate a Copto e Karnak. Nella prima località Donati acquistò una statua di divinità femminile (Museo Egizio di Torino, Cat. 694) che la delicatezza del modellato consente di attribuire all’epoca di Amenofi III (prima metà del XIV secolo a.C.). Il «basileion» (copricapo con disco solare tra corna bovine) farebbe identificare la figura con Hathor, incarnazione divina del femminile. Copto era però il luogo in cui riceveva adorazione Iside ed è più probabile che la scultura sia una delle più antiche raffigurazioni della dea con gli attributi caratteristici di Hathor. Dal Tempio di Mut a Karnak Donati trasse invece una statua raffigurante la divinità titolare del santuario nel suo aspetto leontocefalo (Museo Egizio di Torino, Cat. 245). Le iscrizioni permettono di attribuire anche questa scultura all’epoca di Amenofi III. Dalla medesima località proviene anche una statua che Ramesse II (XIII secolo a.C.; Museo Egizio di Torino, Cat. 1381) aveva usurpato al predecessore Amenofi II (fine del XV secolo a.C.).

Ritratto di Vitaliano Donati. Foto: Archivio Francesco Tiradritti

Donati lasciò l’Egitto e visitò il Medio Oriente fino a raggiungere Muscat (Oman). Qui si imbarcò per l’India. Si ammalò però durante la traversata e morì di febbre il 27 febbraio 1762. Fu sepolto a Mangalore. Le antichità egizie da lui raccolte raggiunsero Torino l’anno successivo ed entrarono a far parte delle collezioni del museo universitario. In anni recenti, nella Biblioteca Civica di Torino, è stato recuperato un inventario manoscritto, copiato da un suo documento autografo, che elenca 659 monumenti e reperti, più che raddoppiando la consistenza in precedenza stimata della sua raccolta di antichità.

Il 16 aprile 1799, al seguito dell’annessione del Piemonte, la Francia requisì un certo numero di monumenti del museo universitario, tra i quali figuravano la Mensa Isiaca e due delle statue ritrovate da Donati. Di quest’ultime, ancora nel 1801, se ne sollecitava il trasferimento a Parigi, rinviato in ragione del notevole peso. Le succinte descrizioni contenute nell’elenco dei reperti confiscati consentono di identificarne 17, con qualche incertezza, tra quelli giunti a Torino grazie a Donati. Quando l’occupazione francese ebbe termine nel 1814, degli 81 monumenti prelevati soltanto 14 fecero ritorno a Torino.

Statua di «Iside di Copto» in granodiorite della prima metà del XIV secolo a.C. da Copto (Tempio di Min?), Torino, Museo Egizio. Foto: Museo Egizio di Torino

Altri articoli dell'autore

La struttura in mattoni crudi è stata rinvenuta a Ismailiya, località del Delta orientale oggetto di scavo solo da alcuni decenni

Una serie di scavi nel santuario di Amon restituisce gioielli e amuleti all’interno di un vaso spaccato molto probabilmente risalenti alla XXVI dinastia (650-550 a.C.)

Ci sono perplessità sul «sabbioso» e «polveroso» cimelio, di proprietà del famoso scopritore della tomba di Tutankhamon, battuto all’asta a 12mila sterline

Grandissima è l’attesa per il più importante museo egizio del mondo. L’idea di trasferirlo nella piana di Giza, sdoppiandolo dalla sede storica nel cuore del Cairo, risale a un progetto tutto italiano di trent’anni fa