Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliGli oggetti dell’architettura, con la loro mole per definizione site specific, parrebbero i più restii alla smaterializzazione e spettrale disseminazione che, profetizzava Walter Benjamin nel 1936, la riproduzione fotografica avrebbe assicurato alle opere d’arte: così condannandone l’«aura». Da allora è successo quasi il contrario: con l’aura di certe immagini che, moltiplicandosi all’infinito, s’è a sua volta ingigantita (anche se con statuto assai mutato). La fotografia riconsegna l’architettura alla dimensione virtuale che aveva alle origini del suo percorso. Solo che, mentre nel disegno dell’architetto l’opera si colloca nella virtualità del futuro, nella fotografia è consegnata a quella del passato (l’«è stato» di Roland Barthes). Fotografare edifici, in altri termini, significa manipolare il tempo.

Lo dice Marco Belpoliti nelle pagine conclusive del bel catalogo della mostra ideata e curata da Chiara Sbarigia, presidente dell’Istituto Luce, con la collaborazione di Dario Dalla Lana, e inscenata nella cornice del più fantascientifico dei musei romani, quello archeologico dell’ex centrale elettrica Montemartini: dove l’arcaico della statuaria classica dialoga con un futuro tecnologico divenuto a sua volta passato remoto.

Diversi degli otto edifici protagonisti della mostra, come i Seccatoi di Città di Castello e il Gazometro a due passi dalla Centrale, scrive Belpoliti, sono contenitori votati all’«accumulo», di merci o di energia (anche la forza-lavoro industriale del Lingotto di Torino e quella contadina dei Palmenti di Lucania), e quindi sono spazi in primo luogo votati all’uso del tempo: a future distribuzioni e ri-accumulazioni. Se la loro matrice è militare, secondo la tipologia del Bunker cioè, questi edifici sono solo temporaneamente «inumani»: anche se gli umani si augurano che il tempo in cui dovrebbero abitarli non lo vivranno mai.

Il concept di Sbarigia è infatti quello dell’inabitazione (più che dell’inabitabilità): come fa notare Dalla Lana, la Tomba Brion di San Vito di Altivole in Veneto (capolavoro di Carlo Scarpa) o a maggior ragione il «Grande Cretto» di Gibellina in Sicilia (progettato da Alberto Burri negli anni Ottanta, ma completato solo nel 2015), che sono monumenti funebri, sono luoghi non più abitati, o meglio abitati da chi non c’è più; e lo stesso vale per la chiesa di Curion in Trentino della quale, dopo la costruzione della diga nel ’51, solo il campanile svetta dalle acque; o per l’aristocrazia operaia del Lingotto, del Gazometro, dei Seccatoi e della stessa Montemartini, sostituita dal terziario postindustriale del loisir culturale o presunto tale.

Mentre edifici come la Torre Branca (cioè la Torre Littoria realizzata nel 1933 da Gio Ponti a Milano) sono stati concepiti per un popolo a venire (per la verità, nel caso in questione, sintomaticamente implausibile: la misura dell’edificio, quasi 110 metri d’altezza, su Lateranense prescrizione del Duce: cioè appena meno della Madonnina, non avrebbe mai permesso di arringare nessuna Folla Adorante...).

Di questi otto edifici mostra e catalogo allineano ben quattro classi di immagini. Per prima cosa, foto d’epoca che documentano le fasi della loro ideazione e costruzione; poi le immagini che li hanno trasformati in icone dell’immaginario collettivo. L’idea della mostra, confessa Sbarigia, le è venuta contemplando i fondali di cartapesta di Cinecittà: «architetture temporanee» mai abitate ma milioni di volte virtualmente vissute dagli spettatori dei film che le hanno impiegate. Esemplare il caso del Gazometro di Roma, che già nel ’61, quando Paolo Di Paolo ritrae sul suo sfondo un non meno monumentale Pier Paolo Pasolini, è divenuto l’icona di sé stesso. Bellissima la foto di Gabriele Basilico che nei Seccatoi di Città di Castello, adibiti a spazio museale da Alberto Burri, ritrae quest’ultimo che microscopico fa capolino da una porta (a restituire la misura ciclopica dell’edificio, alla maniera di Piranesi, ma anche ad allusiva «moralità» della grandezza dell’opera rispetto alla contingenza umana).

C’è poi una terza fascia di fotografie, commissionate ad artisti di oggi, e cioè a Francesco Jodice e a Silvia Camporesi: assai eleganti per esempio, nella loro quasi-astrazione, le immagini di quest’ultima dei Seccatoi di oggi. Ma non me ne vogliano i loro autori se spendo qualche parola in più per una quarta serie di «immagini», che nel catalogo accompagnano quelle fotografiche: cioè per i testi letterari richiesti a otto scrittori originari delle terre raffigurate (cioè, da Nord a Sud, Francesca Melandri, Tiziano Scarpa, Gianni Biondillo, Andrea Canobbio, Filippo Timi, Edoardo Albinati, Andrea Di Consoli e Stefania Auci; peccato per l’esclusivo appannaggio dato alla narrativa: quando poeti come Emilio Isgrò, Marilena Renda e Sara Ventroni sono i protagonisti della fortuna letteraria recente di alcuni di questi luoghi...). La scrittura infatti, per sua natura, «ricarica» di nuovo in avanti la macchina del tempo della fotografia, e ci fa immaginare come questi luoghi non più abitati possano esserlo di nuovo a venire.

Uno scrittore come Giorgio Manganelli s’innamorò di un protagonista dell’architettura postmoderna, Bernard Rudofsky (citato da Dalla Lana), associando alla sua «architettura spontanea» l’idea di uno spazio adibito a sognare. Nelle case standardizzate che abitiamo, diceva Manganelli, «ci si sogna male»; mentre le non-più o non ancora-case catalogate da Rudofsky hanno una funzione «segreta, magica e onirica». Mi ci ha fatto pensare Tiziano Scarpa, autore del testo più bello in catalogo, quello dedicato alla Tomba Brion in un angolo della quale ha voluto seppellirsi lo stesso artefice, il suo solo omonimo Carlo Scarpa. Nel pensare al Tempo, come una Tomba non può non indurci a fare, scopriamo di «abitare un cimitero»: perché lo spazio che percorriamo tutti i giorni è stato costruito in un passato più o meno remoto da chi oggi non c’è più. Eppure chi concepiva e realizzava quei luoghi pensava al loro futuro, cioè al nostro presente. Altrettanto, allora, tocca fare a noi.

Un cineoperatore riprende l’arrivo del circo Togni nell’area del Gazometro, Roma, 18 ottobre 1955. © Archivio Storico Luce, Fondo Vedo

Altri articoli dell'autore

Per festeggiare i suoi primi cinquant’anni, il museo bolognese propone un allestimento che riprende un progetto di Aldo Rossi per il museo: colori primari e una rampa di 26 metri che suddivide in due lo spazio espositivo

Nel Palazzo da Mosto di Reggio Emilia un’ampia personale di un maestro del colore che sa versare nei suoi arcivelati acquerelli una cangiante sensualità

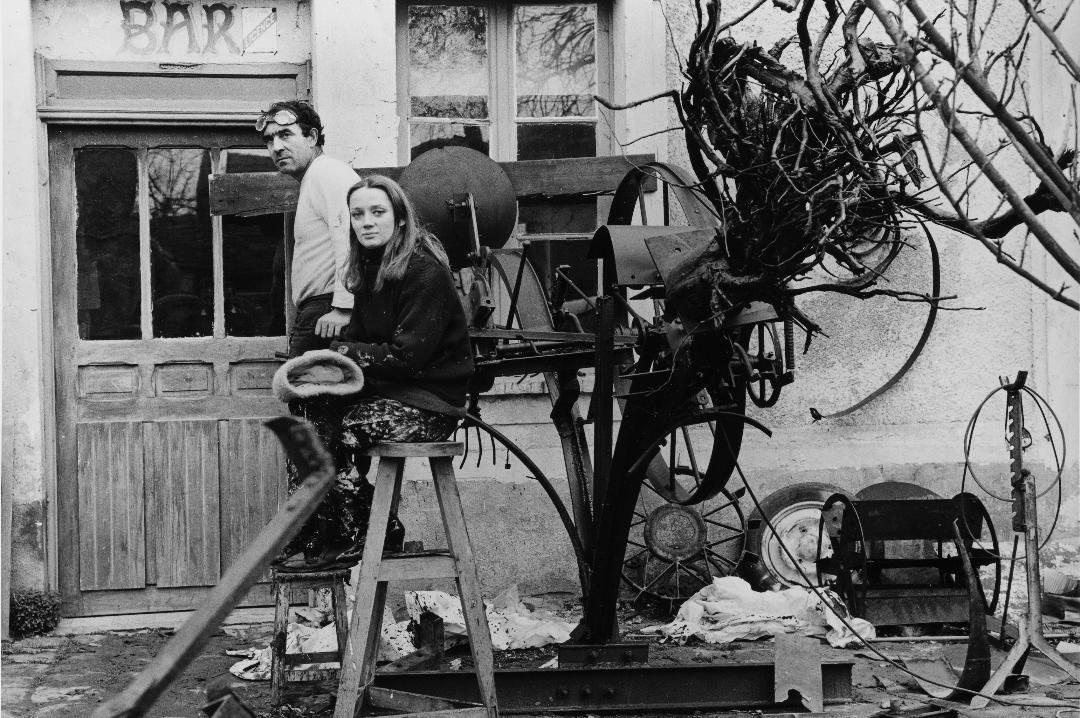

I due artisti, che per un non breve periodo unirono le loro carriere, sono contemporaneamente protagonisti in due mostre che ne esaltano le differenze nella città, Milano, in cui 54 anni fa fecero scandalo

Mario Botta e Bruno Corà illustrano nella Collezione Olgiati di Lugano i rapporti controversi che intercorrevano tra due personalità agli antipodi