Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Augenti

Leggi i suoi articoliL’anno è il 1649. Siamo nell’Inghilterra meridionale, nella regione del Wiltshire, e quella a cui stiamo per assistere è una tipica scena di caccia alla volpe. Di fronte a noi c’è un gruppo di persone, tutti aristocratici, attrezzati e agghindati, in sella ai loro splendidi cavalli. Uno dei servitori suona il corno: la volpe è stata avvistata e inizia la sua fuga disperata. E gli uomini partono al galoppo, tutti insieme, a briglia sciolta. Inizia l’inseguimento. E via, tagliano il paesaggio come saette, compatti, con un gran frastuono, la terra trema sotto il loro peso. Si precipitano verso un ruscello, lo attraversano in un baleno, e poi di nuovo su, risalgono verso una collina, attraverso gli alberi. I cani abbaiano, la volpe sfreccia via terrorizzata. Ma poi i cacciatori raggiungono un luogo speciale, molto diverso dalla campagna lì intorno. In una radura, un terrapieno e un enorme fossato delimitano un’area circolare. E dentro quest’ultima, ci sono delle pietre disposte in cerchi, grandissime. Gli uomini del posto proseguono la loro corsa: lo conoscono quel luogo, ci sono abituati. Ma tra di loro c’è un giovane gentleman venuto da Oxford.

Si chiama John Aubrey, e a quella vista rimane stupefatto. Si ferma, mentre il gruppo prosegue di gran carriera. Scende da cavallo, inizia a osservare il paesaggio e a riflettere. E poi scriverà: «La caccia ci portò attraverso il villaggio di Avebury, nei recinti che si trovano lì: dove io fui meravigliosamente sorpreso alla vista di quelle grandi pietre, di cui non avevo mai sentito parlare prima. Osservai dentro i recinti alcuni segmenti di rudi circoli, fatti con queste pietre, da cui io conclusi che erano stati completati in tempi antichi». Aubrey capisce subito che si tratta di resti antichi, e questo lo affascina enormemente. Poi, i latrati dei cani lo riportano bruscamente al presente: monta di nuovo a cavallo e raggiunge gli altri cacciatori.

Questo è il primo contatto di John Aubrey con un sito archeologico, un momento chiave che ci porta a un periodo in cui l’archeologia di fatto non esiste ancora e gli studiosi si dedicano a qualcosa di molto simile, ma non uguale all’archeologia: l’antiquaria, una tradizione di studi senza la quale l’archeologia non sarebbe mai esistita.

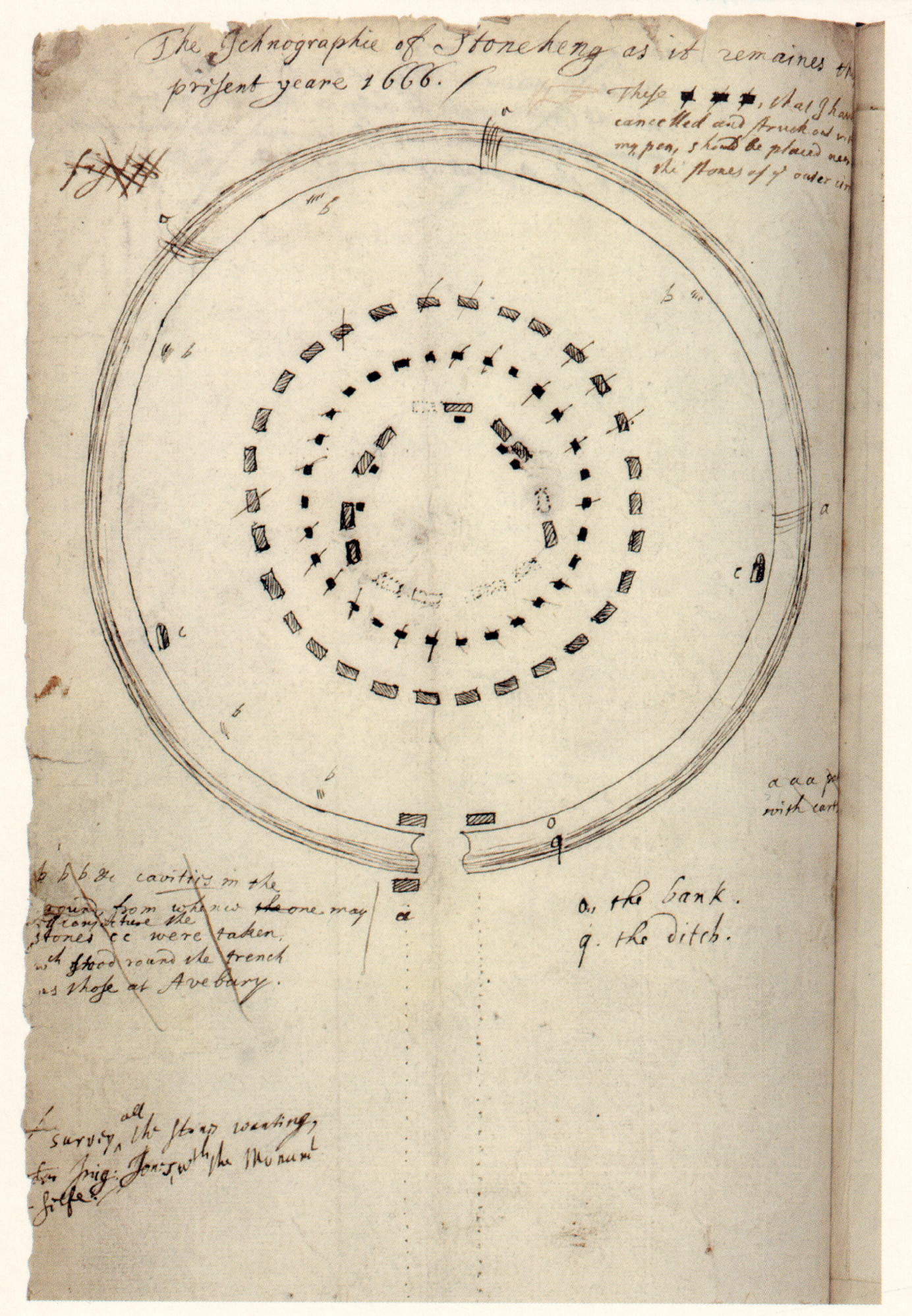

La pianta di Stonehenge redatta da John Aubrey

Un uomo affamato di sapere

John Aubrey nasce nel 1626 in un piccolo villaggio del Wiltshire, Easton Piers. La sua famiglia è piuttosto benestante, sono proprietari terrieri. John compie i suoi studi regolarmente e poi, nel 1642, si sposta a Oxford, dove viene ammesso al prestigiosissimo Trinity College. Purtroppo, il periodo dei suoi studi coincide con quello della prima guerra civile in Inghilterra (1642-46) e Aubrey non termina il suo corso con una laurea. Proverà a fare l’avvocato, ma con poco interesse e scarso successo, e in realtà non avrà mai una vita professionale vera e propria.

Nel 1652 eredita la fortuna del padre, che però gestirà piuttosto male: farà presto bancarotta, vivendo il resto dei suoi anni tra i debiti (tanto da finire in prigione, più di una volta) e appoggiandosi sempre alle finanze e alla comprensione di alcuni amici.

Ma a questa sua scarsa predisposizione per le faccende economiche fa riscontro una grande energia intellettuale, indirizzata verso molti campi differenti. A volte i suoi slanci risultano piuttosto opinabili, quasi parascientifici, e si capisce che la sua preparazione non è sempre solida. Come quando presenta una relazione sul fatto che… i cani muoiono dopo aver leccato l’urina di uomini impiccati! Ma nella Oxford del suo tempo Aubrey è comunque un personaggio piuttosto popolare, anche perché dimostra una grande abilità nel coinvolgere le persone in dibattiti e altre occasioni di scambio.

Aubrey è anche un matematico, scienziato, astronomo, chimico, geologo… Un vero «polymath», come si dice in inglese, e cioè uno studioso poliedrico; ma con un versante di interessi molto pronunciato in campo umanistico. Si interessa di etnologia, di linguistica, di onomastica, di letteratura, di storia e delle antichità. Anzi: proprio in quest’ultimo campo darà il suo contributo più importante allo sviluppo della conoscenza.

Dopo la sua prima visita ad Avebury, durante la caccia alla volpe a cui avete quasi partecipato in apertura, Aubrey torna in quel luogo con la strumentazione adatta e ne esegue un disegno di precisione; poi va a fare la stessa cosa a Stonehenge, che non è troppo lontana da lì. Anzi, a Stonehenge si accorge che la pianta in quel momento più usata, quella redatta dal grande architetto Inigo Jones, è sbagliata: le sue misure sono approssimative. E allora Aubrey ridisegna la pianta del grande complesso preistorico, in maniera fedele alla realtà. Poi visita altri monumenti megalitici, e fa sempre lo stesso: li analizza, prende appunti e li disegna. La sua intenzione è quella di mettere insieme un volume da intitolare Templa Druidum: i templi dei druidi, ovvero quelli precedenti al I secolo d.C., l’epoca dell’invasione romana. Ma questo volume non verrà mai realizzato, e tutto il lavoro fatto ad Avebury, Stonehenge e in altri siti simili confluirà in un unico grande libro, l’opera della vita di Aubrey: i Monumenta Britannica, un vero pilastro dell’antiquaria europea. Il testo è diviso in tre parti: la prima affronta la religione e i costumi dei druidi, la seconda l’architettura, e la terza argomenti più strettamente archeologici: tumuli, fossati, tombe e altro ancora. Aubrey ha un suo metodo, che espone in due brani dei Monumenta. Ecco il primo: «Devo confessare che questa indagine è un procedere a tentoni nel buio; benché non abbia potuto fare completa luce, posso tuttavia affermare di averla portata dalla totale oscurità a una nebbia sottile e di essermi spinto in questo tentativo più in là di chiunque altro prima di me. Queste antichità risalgono a un’epoca così remota, che nessun testo arriva a considerarle. L’unico modo di farle rivivere è ricorrere al metodo dell’antichità comparativa, che ho elaborato sul terreno partendo proprio dai monumenti; comunque venga scritta, la storia esiste».

E che questo metodo sia stato ispirato ad Aubrey soprattutto dalle sue cognizioni di matematica, e in particolare di algebra, lo scopriamo in questo secondo passaggio: «In questo diluvio della storia la maggior parte dei monumenti britannici scomparve del tutto. La scoperta su cui mi baso, nella necessità di darne una registrazione scritta, consiste nell’esaminare i monumenti e restaurarli seguendo una sorta di metodo algebrico, confrontando tra loro quelli che ho potuto vedere e riducendoli a una specie di equazione. Così, dal momento che sono un cattivo oratore, ho intenzione di dare la parola alle pietre. Procederò gradualmente, “a notioribus ad minus nota”, dai resti più celebri a quelli meno noti, dai più completi a quelli imperfetti». Antichità comparativa, metodo algebrico, ridurre tutto a una equazione… Ma di cosa sta parlando, Aubrey? Molto semplicemente, e in maniera abbastanza sorprendente, sta parlando del metodo comparativo, del procedere per confronti: il confronto tra ciò che si conosce e ciò che ancora non si afferra, andando dal noto verso l’ignoto: ancora oggi, uno dei cardini del sapere degli archeologi.

Aubrey è in un certo senso una figura di passaggio: lo possiamo considerare allo stesso tempo uno degli ultimi antiquari, e uno dei primi archeologi, perché alza l’asticella della scientificità nell’approccio al passato come nessuno aveva fatto in quel momento. Ma d’altra parte, certo: è un antiquario. A fronte del suo sforzo di essere sistematico dobbiamo rilevare una certa caoticità nelle sue ricerche, unita a una forte indulgenza a saltare a conclusioni un po’ affrettate. Questo suo essere un po’ disordinato, e soprattutto poco portato a capitalizzare e a finalizzare tutto il suo sapere, più di ogni altra cosa è dimostrato da un fatto: Aubrey non si adoperò mai abbastanza per pubblicare la sua opera più importante, i Monumenta Britannica. Tanto che ancora oggi quel libro è molto citato, ma giace inedito, in forma di manoscritto, nella Bodleian Library di Oxford.

Un ritratto di John Aubrey

Le vite degli altri

E poi c’è il John Aubrey più noto, quello che si spinge oltre l’archeologia. È l’Aubrey letterato, la cui opera più famosa si intitola Brief Lives (Vite brevi): un libro che sarà pubblicato solo due secoli dopo la sua scomparsa. È una raccolta di minibiografie, ognuna di poche pagine, in cui Aubrey racconta a modo suo le vite di personaggi illustri del suo tempo. Ecco un assaggio tratto dal capitolo su William Shakespeare: «Mr William Shakespeare era nato a Stratford sull’Avon, nella contea di Warwick. Suo padre era un macellaio, e mi hanno raccontato tempo fa alcuni suoi vicini di casa che da ragazzo egli abbia fatto il mestiere del padre, ma che ogni volta che uccideva un vitello lo faceva in stile grandioso e pronunciava un discorso (…) Era solito dire che non aveva cancellato una riga in vita sua. Commentava Ben Johnson: Magari ne avesse cancellate mille!». Ed ecco sistemato Shakespeare. Anche il tono, la struttura e i contenuti delle Vite brevi rivelano qualcosa dell’antiquaria: una certa inclinazione a mettere a fuoco aspetti particolari e stravaganti, conditi con giudizi veloci e tranchant, e aneddoti salaci (a volte anche veri e propri pettegolezzi). Il che non toglie assolutamente nulla al libro, un notevole classico che ha dato vita a un vero genere letterario: quello delle biografie sintetiche, a volte anche ironiche e pungenti, un genere che nel corso del Novecento ha conosciuto una nuova fortuna; e qui penso soprattutto alle Vite immaginate di Marcel Schwob, e a quel gioiello che sono le Vite di uomini non illustri, del grande Giuseppe Pontiggia, forse il migliore erede di Aubrey sul piano letterario.

John Aubrey morirà a Oxford nel 1697, all’età di 71 anni. Bruce Trigger, un grande studioso della storia dell’archeologia, lo ha definito «il più innovativo e celebrato tra gli antiquari del XVII secolo». E Aubrey dimostra sempre, qualsiasi cosa abbia fatto, una voglia di conoscenza inestinguibile, una curiosità insaziabile, e una grande pulsione verso una sistematicità che fino ad allora era sconosciuta. È lo studioso che più di tutti ha spinto, molto presto, l’antiquaria in direzione dell’archeologia, lavorando sul campo e sulla classificazione.

Nelle prossime puntate approfondiremo i profili di Heinrich Schliemann, Augustus Pitt-Rivers, Luigi Pigorini, Giacomo Boni, Mortimer Wheeler, Kathleen Kenyon e Mary Leakey

Altri articoli dell'autore

Come ogni anno, la redazione ha scelto la mostra, il museo, la persona e il libro più importanti o significativi

Il ritrovamento dei bronzi etruschi a San Casciano, in Toscana, ha dominato giornali, social e tv. Nell’anno delle celebrazioni per il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon, ripercorriamo i maggiori eventi archeologici

La raccolta di decenni di letture, materiali, riflessioni di uno degli archeologi più attenti e versatili del nostro tempo