Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliCon la morte di Elisabeth Leopold il 13 agosto si chiude a Vienna l’èra di chi cominciò a collezionare subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in un mondo artistico perlopiù indifferente a opere che oggi raggiungono quotazioni da capogiro e vengono spesso contese a suon di cause legali. A quel tempo Gustav Klimt e Egon Schiele in Austria li si poteva comprare per pochi soldi, così come l’arte applicata del Modernismo viennese. E il termine «provenienza» era sconosciuto nelle transazioni consumate non di rado attraverso mercanti, senza domande su chi fossero stati i proprietari precedenti.

In quel clima segnato pure dalla necessità per molti di vendere e far cassa per sostentarsi, fu possibile anche per chi non disponeva di grandi capitali, accumulare rilevanti quantità di fogli di grafica, di disegni, di mobili e suppellettili di primo Novecento e anche di dipinti.

È stato così che dai primi anni ’50 i due oculisti Rudolf e Elisabeth Leopold, innamorati proprio dell’arte austriaca di ultimo Ottocento e di primo Novecento, furono in grado di creare a poco a poco una collezione ingente, in parte oggetto nel 1994 di una peculiare transazione con lo stato austriaco: 2,2 miliardi di scellini (160 milioni di euro, a fronte di una stima della collezione pari a 7,9 miliardi di scellini) vennero versati dallo stato ai coniugi in cambio di circa 5.266 opere, inglobate in un’apposita fondazione privata («Leopold Museum-Privatstiftung»), con inoltre la promessa della costruzione di un apposito museo da porre sotto la guida a vita di Rudolf Leopold e col diritto a quattro membri di propria scelta nel consiglio direttivo. Un accordo fra pubblico e privato che da un lato ha prodotto dentro al Museumsquartier un primario polo di attrazione, con la maggiore collezione al mondo di opere di Schiele, una mostra permanente senza eguali sul Modernismo viennese, e mostre temporanee di livello. E dall’altro ha salvaguardato a lungo il Leopold Museum da un controllo efficace sulla provenienza delle sue opere: il punto di svolta segnato in questo senso nel 1998 dal sequestro di due opere di Schiele proprio di proprietà della fondazione Leopold, dopo una mostra al MoMA di New York, e dall’avvio di un’annosa causa di restituzione, indusse sì il Governo ad adottare quello stesso anno un’esemplare legge sulla provenienza, ma essa obbligò solo i musei statali, e dunque non il Leopold Museum, a controllare le proprie collezioni e a restituire. Da qui anni di polemiche, e col tempo numerosi casi di restituzione riguardanti opere della fondazione.

Elisabeth Leopold (1926-2024) è stata per oltre mezzo secolo la donna di acciaio al fianco del marito, e dopo la sua morte nel 2010 è uscita dal cono d’ombra di donna presa tra professione medica, tre figli e un marito ossessionato dall’arte a tal punto da investire continuamente in acquisti di opere. Da quel momento e per oltre un decennio è diventata il punto di riferimento principale e il nume tutelare delle attività del museo, oltre che curatrice e co-curatrice di mostre, col fermo intento di continuare a consolidare e migliorare la fondazione: «Auspico che dopo la mia morte possa continuare a realizzarsi la visione di Rudolf Leopold di questo museo come duraturo monumento alla grande arte austriaca e alla sua storia»aveva scritto nel 2002.

Dei tre figli, solo Diethard ha coadiuvato la madre fino al 2015, entrando tra l’altro a far parte del Consiglio Direttivo, mentre Leopold Junior e Gerda hanno preso strade diverse. Con l’entrata nel 2022 della giurista Saskia Leopold, figlia di Diethard, nel Consiglio Direttivo del museo (via via ridotto a complessivi quattro membri), si è realizzato un salto di generazione.

Altri articoli dell'autore

Dal 21 marzo, i 1.000 metri quadrati del padiglione 19 nel complesso dell’Arsenale saranno dedicati alla produzione fotografica contemporanea locale e internazionale. Obiettivo: dieci mostre all’anno

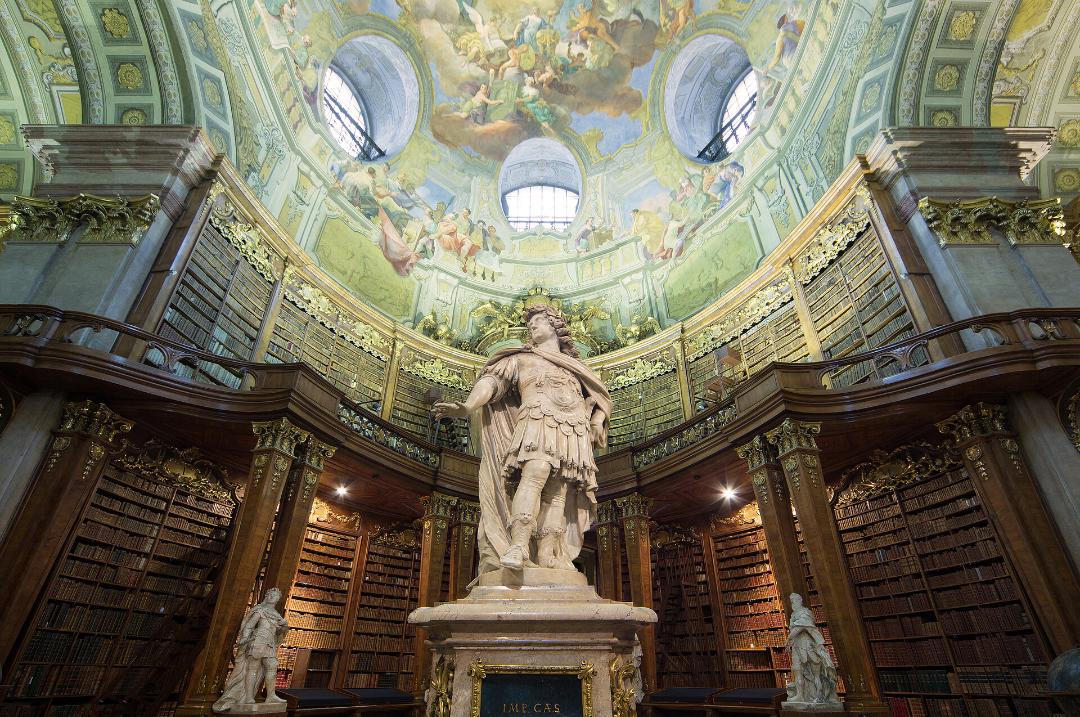

La Österreichische Nationalbibliotek mette online la preziosa biblioteca del celebre condottiero e collezionista Eugenio di Savoia, una delle più pregevoli raccolte di manoscritti e libri di epoca barocca

Una delle più apprezzate rappresentanti degli Young British Artists è protagonista della mostra all’Albertina con ritratti e autoritratti frutto di stratificazioni, a metà tra astrazione e figurazione

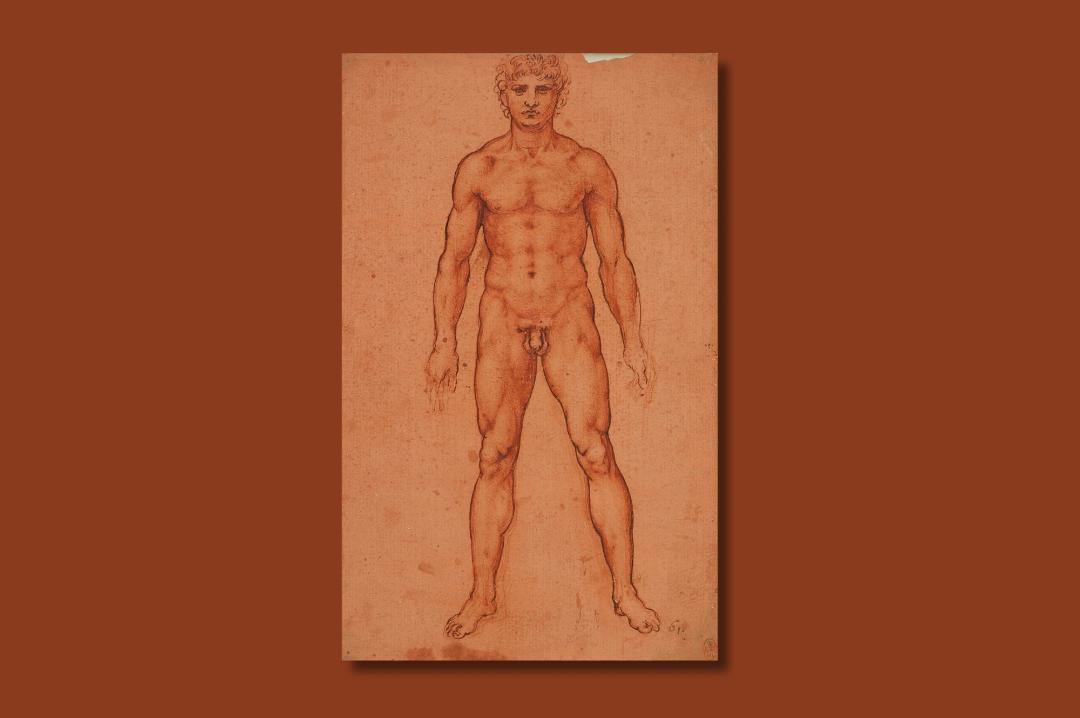

L’Albertina attinge alla propria collezione per raccontare, attraverso 140 opere su carta, analogie e differenze fra Paesi a sud e a nord delle Alpi rispetto all’uso di tecniche e possibilità espressive diverse